当前位置:

当前位置:| 首页 |

|

袁文亮

前言:泗河,流淌在济宁大地上几千年的上古河流,是济宁市的“母亲河”,既是水源——滋养了人类文明的发展,也是挑战——治水实践的核心战场,更是保障——筑起了防洪的安全屏障。对于当代水利人而言,经历了泗河“91.7、95.8、2007.8、2024.7”大洪水的考验,也见证了从防洪“心腹大患”到安澜“幸福河湖”的建设过程,其治理智慧与精神传承成为水利行业的重要文化符号。为使大家更好的了解泗河、关注泗河,本文收集了有关资料对泗河的变迁以及变迁的原因进行了整理。

一、古泗水的发源地

泗河,古称泗水,为古代“四渎八流”(“四渎”分别是长江、黄河、淮水、济水。“八流”分别是渭水、洛水,汉水、沔( miǎn)水,颍水、汝水、泗水、沂水)中的八流之一。2000多年前,孔子面对涛涛河水曾感叹“逝者如斯夫,不舍昼夜”。据记载,古泗水全长400余公里,主要流经今山东、安徽和江苏三省,至今淮安汇淮入海,流域面积近8万平方公里。关于泗水的发源地,前段时间市老科协水利专业委员会组织进行了专题考察调研:一是传统上认为古泗水发源于泗水县东部陪尾山下的泉林,“泗出陪尾”古史记载较多,对古泗水发源地来说是有一定依据的;二是按照现代地理常识及关于发源地的认定条件,泗河发源于新泰市太平山太平顶西麓较为确切;三是作为河源(区域内具体点位),泗河发源于临沂市平邑县仲村镇泽国庄(经度116°39′47.9″,纬度 35°14′6.5″)。南宋诗人朱熹(1130年--1200年)《春日》:胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新;等闲识得东风面,万紫千红总是春。描述了古泗水河边无边无际的风光,到处都是万紫千红的花朵,充满了春天的气息。

二、古泗水的变迁

古泗水的变迁可划分为三个时期。上古至元代以前,泗水是淮水的最大支流;元至元二十六年(1289年),京杭运河贯通后,济宁以南泗水被运河占用,泗水成为京杭运河的支流;随着南四湖的形成,清同治十二年(1873年),泗水又改入南四湖。古泗水流域广阔,河道大体可以分为三个部分,上游部分从今天的泗水县泉林(或新泰市太平山太平顶西麓)至济宁市(任城);中游从今天的济宁市(任城)至江苏省徐州市;徐州以下至淮河交汇处为泗水下游。宋代黄河夺泗入淮,泗水中游逐渐淤积为南四湖的一部分,下游为今徐州废黄河,泗水仅留上游一段,明代以后称泗河。

(一)上古至元代以前,泗水为淮水最大支流

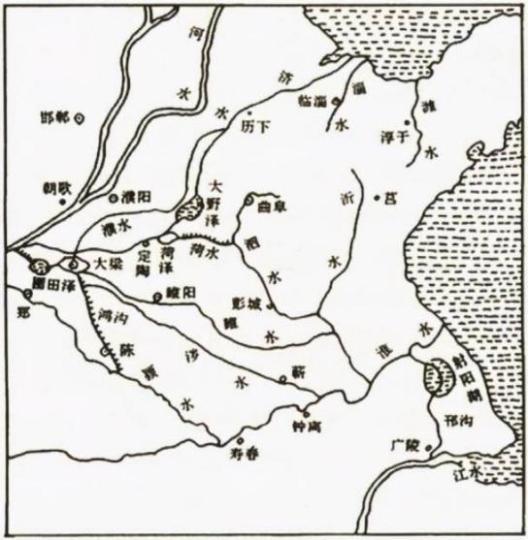

1、南宋以前泗水。古泗水系淮河的一条最大的支流,干流明晰,其源出泗水县后(泗出陪尾),自泗水县西南流,历曲阜、兖州、邹县、任城,过鲁桥、南阳,至谷亭东,折而南,经故湖陵城西(湖陵城位于今江苏省沛县龙固镇东北部湖田中,是一座兴衰存续近三千年后湮没于黄河大水之下历史古城),故沛县城东,故留城东(留城位于山东省微山县夏镇南25公里,微山岛西偏南6公里处。在明朝万历年间,黄河大决口夺泗入淮,古留城彻底被淹没在一片汪洋之中,今天的微山湖就是古代留城所在地),抵故茶城东(茶城位于徐州市铜山区北部的垞(chá)城村附近),又屈东南,至徐州东北,东南行,至淮阴入淮河(今泗水、曲阜、兖州、邹城、任城、鱼台、微山、沛县、徐州、邳州、宿迁、淮安等地),总河长400余公里,汴水、睢水、沂水、沭水等都是泗水的支流。

泗水不只是作为淮河的支流有名,它更是一条南北交通的大运脉,在隋朝大运河、京杭大运河贯通之前,人们从长江出发可以通过春秋时期吴王夫差开凿的邗沟到达淮水,从淮水入泗水,再向北经过菏水就可进入济水,而济水在今天郑州一带是和黄河相连的。也就是说通过邗沟、泗水、菏水三条人工开凿或者是天然形成的河道,就可沟通江、河、淮、济“四渎”。《尚书.禹贡》有《浮于淮、泗,达于河》的记载,即进贡的船只行于淮河、泗水,到达与济水相通的菏泽。

春秋战国时期的《黄池会盟》见证了泗水南北交通大动脉的历史地位。公元前484年,吴王夫差沿泗水北上争霸中原。吴国大败齐国后,野心膨胀,遂在今山东鱼台和定陶之间开出了一条运河就是“阙为深沟,通于商、鲁之野”(《国语·吴语》)的菏水。菏水沟通了淮河的支流泗水和其上游紧邻黄河的济水,将淮河流域与中原联系起来。公元前482年,就是2507年前,吴王夫差率领强大的吴国大军循泗水北上由泗入菏,再由菏入济到达济水岸边的黄池(今河南封丘县西南)与晋定公会盟,圆了吴王夫差多年的梦想,成就春秋霸主地位。

唐代诗人白居易(772年--846年)《长相思·汴水流》:汴水流,泗水流,流到瓜州古渡头,吴山点点愁。思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休,月明人倚楼。其中就描述了汴水、泗水入淮到江的情景。(古汴水:大致从今河南省开封城西北,向东南流经陈留、杞县东、宁陵县北、商丘、虞城县西南、安徽省砀山县、萧县,至今徐州市区东北汇入泗水,与泗水合流,入淮河。瓜州:位于江苏省扬州市古运河下游与长江交汇处)。

2、南宋至元代。从南宋开始,黄河开始频繁决溢“夺泗入淮”。南宋建炎二年(1128年),东京(今开封)留守杜充为阻止金兵南下,在李固渡(今河南滑县境内)人为决河,以水代兵,使黄河在山东金乡夺泗南下,经徐州、下邳、宿迁、淮阴入淮,成为黄河长期南泛“夺泗入淮”的开端。此后,黄河还有多次大规模南泛入泗的记载,其中,金章宗明昌五年(1194年),黄河在武阳决口泛滥,由封丘沿汴水至徐州夺泗,从此时期起,徐州以下泗水河道均为黄河所夺,原泗水河道成为黄河下游的组成部分。

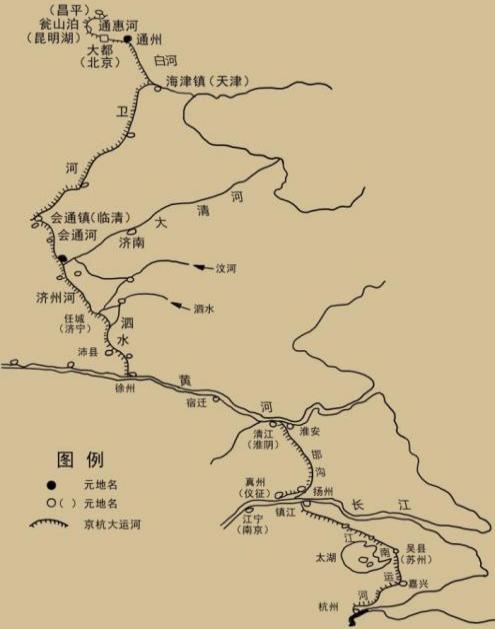

(二)元代京杭运河的贯通,泗水成为运河支流

1、元代京杭大运河“借泗行运”。元至元八年(1271年),元世祖忽必烈定都大都(今北京),政治中心北移。为了缩短从北京到杭州绕道洛阳的航线,元至元二十年至三十年(1283年~1293年),先后挖通了北京到通州的通惠河、山东临清到东平的会通河、东平到济宁的济州河(后山东段内统称为会通河、鲁运河),下接泗水入淮水,再入邗沟、江南运河到达杭州,即京杭大运河。江南的漕运取道扬州、淮安、宿迁、徐州、昭阳湖西岸、济宁、临清、天津,直至大都。此时,徐州以南的泗河,既为黄河水道,又兼为运河航道;徐州以北的泗河,被利用为南北沟通黄河与会通河的运河航道。把运河改成直线后,全长1794公里,比隋代京杭运河缩短了900多公里。元代京杭大运河的贯通(1289年杭州至通州贯通),将泗水南阳以南段(南阳、鱼台、沛县、徐州、到入淮水)纳入运河体系,运河借道泗河中下游(借泗行运)。

2、明代开凿南阳新河,运河东移,自南阳至谷亭至留城段(昭阳湖西段)逐渐废弃。元明大运河自任城向南完全是利用的自然河流,自北向南沿现在的南阳、独山、昭阳、微山四湖之西岸经鱼台、沛县、徐州与黄河交汇后奔邳县(城)而南去,然后借道三百三十里的黄河水道到达淮安,这段运河自元至明中期保持了二百五十多年的畅通。因黄河频繁决口,漫淹鱼台、丰、沛以及向南至邳州的运道,漕运时常受阻。明嘉靖四十四年(1565年)秋,黄河决溢,谷亭至留城段,几乎被淤成平陆。嘉靖四十五年(1566年),工部尚书朱衡在昭阳湖东新开自南阳至留城的新运河,隆庆元年(1567年)漕运新渠凿成,取代京杭大运河原在昭阳湖以西的旧运道。这段新渠名为“南阳新渠”,又名“夏镇新渠”,自明至清一直保持了长期畅通。自此南阳至留城段运河离开了数百年的古泗水河道,昭阳湖西南阳至留城段泗河逐渐淤积废弃。

3、明代开挖夏镇至台儿庄至邳州的泇运河,运河东移,留城至徐州至邳州段泗水逐渐废弃。明万历三十一年(1603年),黄河在沛县等地决口泛滥,“灌昭阳湖,入夏镇,横冲运道”。万历三十二年(1604年),总理河道的工部右侍郎李化龙,开通了由夏镇经韩庄、台儿庄到邳州的这段运河,使经常因黄泛而断航的京杭大运河实现了畅通。这段航道因为在峄县境内有东、西两条泇河补给水源,史称泇运河。泇运河绕过黄河泛滥区,南阳至徐州段泗水故道逐渐淤塞为平地。从此,泗水之称,只局限于鲁桥以上段,明、清以泗河称之。

(三)清代南四湖形成后,泗水又改入南四湖。在南阳新渠和泇河开通之后,整个鲁南运河从南阳至江苏邳州四百多里完全变成了人工河道,运道东移,古泗河消失了,其流域成为黄泛的散慢之区。在黄河的屡次冲积下徐州段地势逐渐升高,南流的水系无道下泄,在当地形成广大的积聚区。这一重大变迁的结果是原来广袤的田野和乡村都变成了大泽---南四湖。清咸丰五年 (1855年),黄河于铜瓦厢(今河南兰考县境)决口后北徙,结束了黄河连续661年(1194--1855)夺泗入淮的历史,徐州以下泗水故道皆被淤废,仅留下了一条高出两岸地面的“地上河”,即今天的黄河故道,称为“废黄河”。清康熙年间,为防止黄泛,关闭了徐州镇口闸,彻底阻断了泗水入黄的出路,泗水作为独立河流的历史基本终结,其下游河道成为黄河故道与大运河遗址的混合体。清同治十二年(1873年),泗河结束了作为京杭运河支流的历史,于微山县鲁桥北直接注入南阳湖。(南四湖的形成:现在的南四湖地区,在明代之前是受古泗水冲积而形成的一片平原,也没有大的湖泊,是由明代黃河频繁决口漫溢泗水以及运河开挖改变了原来的水系而造成的。南四湖最早形成的是昭阳瑚,初现于宋末元初,明永乐九年(1411年)工部尚书宋礼重开会通河,把昭阳湖作为水柜。古独山湖初现于元末,位于现在的独山脚下,面积很小,现在的独山湖是明代开挖南阳新渠以后形成的。现在的微山湖湖区在明代之前是一片低矮的岭地,以微山最高,其东、南分布有许多小湖,在明代中期,由于徐州一带被黄河频繁淤积,地势逐渐抬高,使微山一带积水向南排泄受阻,因而诸小湖逐渐扩大并连成一片,与昭阳湖汇成一体后,因其位于微山之南,故人们渐称其为微山湖了。南阳湖形成最晚,该地区原系一片平原,无有湖泊,在南阳新渠开通以后,原泗河运道的南阳至留城段被废弃淤积,原来自西流入泗河的赵王河、牛头河等河道失去下泄之路,因而在南阳一带积聚漫溢成湖。自清康熙年间南阳湖形成并向南与昭阳湖、独山湖连接之后,四湖即连成一个整体,“南四湖”也就形成了,这一过程前后经过了百余年)。

小结:

1、古泗水源远流长,元代京杭运河未贯通前(元至元1289年前),一直是淮水的最大支流,流经泗水、曲阜、任城、鱼台、微山、沛县、徐州、下邳、宿迁等地,于淮阴“泗口”入淮水。

2、古泗水沟通了江、河、淮、济“四渎”(江水—邗沟—淮水—泗水—菏水—济水—黄水),是古代重要的南北交通大动脉。

3、金章宗明昌五年(1194年),黄河在武阳决口泛滥,由封丘沿汴水至徐州夺泗,从此徐州以下泗水河道均为黄河所夺,原泗水河道成为黄河下游的组成部分。

4、元至元二十六年(1289年),京杭运河(杭州至通州)贯通后,济宁(南阳)以南泗水被运河占用,泗水成为京杭运河的支流。

5、明隆庆元年(1567年)南阳新河(漕运新渠)凿成,昭阳湖西河段,即南阳至留城段泗水逐渐淤积废弃。

6、明万历三十二年(1604年),泇运河的开挖,夏镇至留城段东移,留城至徐州至邳州段泗水逐渐废弃,泗水仅限于鲁桥以上段。

7、清咸丰五年 (1855年),黄河于铜瓦厢(今河南兰考县境)决口后北徙,徐州以下泗水故道皆被淤废,仅留下了一条高出两岸地面的“地上河”,即今天的黄河故道,称为“废黄河”。

8、随着南四湖的形成,清同治十二年(1873年),泗水于微山县鲁桥北直接入南四湖。明、清以后改称泗河。

综上:泗水上古直入淮水;1194年黄河开始长期夺泗入淮,导致河道淤塞;1289年后入京杭大运河;1567年后,运河改道南阳新河,昭阳湖西南阳至留城段废弃;1604年后,运河改道泇运河,留城至邳州段废弃,仅剩鲁桥以上段;1855年后徐州以下段淤废,成今废黄河;1873年后,入南四湖,改称泗河。

三、变迁原因

一是黄河长期夺泗入淮(1194年~1855年),泗水下游河道淤塞,入淮受阻。 自南宋光宗绍熙五年(1194年)起,黄河开始大规模南泛,长期占据泗水河道入淮,导致泗水下游河道淤塞,河床抬升,原有的入淮通道受阻。这种状态持续了661年,直至清咸丰五年(1855年)黄河改道北徙为止。在此期间,泗水逐渐失去独立入淮的条件,黄河肆虐,强行夺走了徐州至淮阴段泗水的河道,将其纳为己有,也为南四湖的形成奠定了基础。

二是运河改道,加剧了南四湖的形成和泗水中游河道的湮灭。明代中期,为避开黄河对运河的侵扰,多次进行河道调整。开凿南阳新河,将运河东移至昭阳湖以东,洪水在泗水东岸洼地潴积,加速了湖泊的扩张,最终形成南阳、独山、昭阳、微山四湖相连的格局。开凿泇运河,导致泗水下游河道进一步淤废。泗水被迫以南四湖为最终归宿,由一条跨省入淮的大河演变为注入南四湖的区域性河流。

四、今泗河

清乾隆十三年(1748年)前,泗河由张桥过程堂、泗河涯、麦仁店,至师庄入运(后称西泗河)。乾隆十四年(1749年),总河顾琮以泗河下游董家口段,河槽淤浅,漫水横流,改董家口坝为砌石滚水坝,导漫水经东程楼、寨子、马坡,至圈里村东入白马河,是为新泗河(后称东泗河),形成东、西两条泗河共泄上游之水的局面。1950年3月,尼山专署调集邹县、滕县、济北、凫山、滋阳等县民工2万人,开挖新泗河,上起张桥,经程堂北、辛闸南,至仲浅西北入南阳湖,全长6公里。同时堵塞东、西泗河,令泗河全流新河,是为泗河改道。

今泗河流经平邑、新泰、泗水、曲阜、兖州、邹城、任城、微山,于微山县鲁桥镇仲浅村西北注入南阳湖,干流河长163公里,流域面积2403平方公里。(其中济宁市境内长146km,流域面积2072.4k㎡;市域外330.6k㎡,其中泰安市284.6k㎡---新泰市242.3k㎡、宁阳县42.3k㎡,临沂平邑县46k㎡)。源头至泗水县贺庄水库段,涉及平邑、新泰、泗水,长约21公里,新泰境内称又称放城河、洙河,长19.33公里;贺庄水库以下至入湖口段,长146公里。1957年泗河大水后(书院站洪峰流量4020立方米每秒),1958年对河道堤防全面进行复堤培修,并在泗河上游修建了尼山、贺庄、华村、龙湾套四座大中型水库及150座小型水库。1991年泗河大水后(书院站流量1730立方米每秒),1992年对泗河下游8公里进行了治理,搬旧堤筑新堤,内堤距拓宽到800米。2007年对下游栗河崖至金口坝段长31.3公里进行了治理。2014年实施了泗河综合开发治理,历时5年,新筑加固堤防140.7公里,全线防洪标准达到50年一遇;新建、改建拦河闸坝16座,拦蓄雨洪资源6000万立方米,利用率提高22%;堤顶184公里交通道路全线贯通,建设了数字孪生泗河流域。2024年汛期泗河发生两次大洪水,书院站最大流量分别达到1900立方米每秒(7月6日)和2510立方米每秒(7月20日),为1958年以来最大流量,泗河仍安然无恙。

泗水,承载千年文明的古河,曾以“四渎八流”之姿横亘中原,北起陪尾,南汇淮水,八百余里河道串起曲阜、徐州等十二诸侯故地,更孕育了“泗上诸侯会盟”的春秋风云。其名源于“四源同发”的磅礴气象,自周秦始便为帝王所重,秦始皇泗水捞鼎昭示天命,汉高祖刘邦从泗水亭长之位开创帝业,魏晋时更成为南北漕运的黄金水道。至隋唐,泗水与通济渠相融,化作大运河的动脉,千帆竞发间“汴水流,泗水流,流到瓜州古渡头”的诗句随商旅传唱九州。元代京杭大运河的“借泗行运”,赋予了泗水上通京都下通苏杭的历史使命。河畔不仅留下孔子“逝者如斯夫,不舍昼夜”临川叹逝的哲思,更见证朱熹“胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新”的雅韵,将儒家文脉深植碧波。可惜宋金之际黄河夺道,这条贯通华夏命脉的河流终成地理传说,唯余泗水、泗县、泗阳、泗洪等地名与《水经注》中的墨香,仍在低语着它昔日的风华绝代。

泗河,与千年文明一脉相承,泉林清韵、泗水滨公园、儒林园、龙湖湿地、青莲公园、金口坝、牛楼小镇、花海彩田等,构建起上古文化、历史文化与都市文化相融合的沿河文化长廊。而今泗河已成为济宁人民的幸福河、安澜河,向世人展示着秀美风姿和文化魅力。

该文经多位老专家指导及市城乡博彩平台网址大全、市水利事业发展中心领导、专家提供资料和帮助,在此表示感谢!不妥之处,请多多指正。